このページの目次

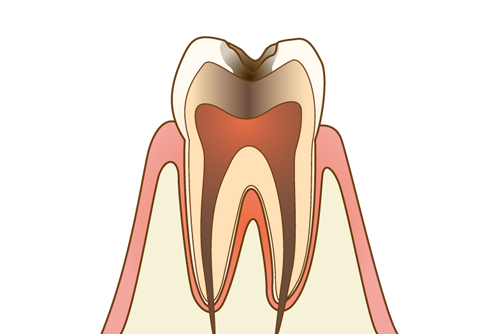

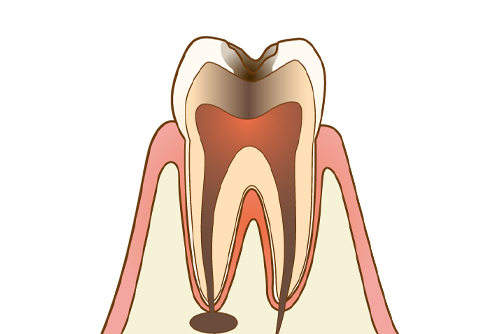

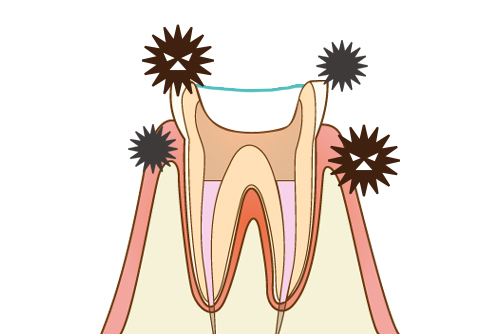

むし歯を治療せずに放置すると歯髄にまでむし歯が到達し、歯の根っこが激しく痛みます。歯の一番外側は、身体の中で最も硬いと言われるエナメル質で覆われていますが、エナメル質の内側の象牙質・象牙質の内側の歯髄と、内側へ行くほど柔らかい組織になっていきます。

組織の柔らかさはむし歯の進行に関係していて、硬いエナメル質を突破してしまったむし歯は、あっという間に象牙質・歯髄へと到達してしまい、歯の神経を痛めることで激痛が起こります。

たとえエナメル質にできたむし歯の孔(あな)が小さかったとしても、歯の内部で見た目以上に進行していることも多々あります。歯髄にまで到達したむし歯を治療するためには、歯の神経を取る根管治療をする必要があります。

根管治療はしっかりした手順・環境・設備で治療をしなければ完治する確率が低くなってしまいます。治療した歯が根の先で膿を作ってしまう確率(再治療が必要になる確率)は約50%と言われています。(※1)

また、一度治療した歯が再度痛みが出たり、膿が再発してしまった場合、再治療を行うことになりますが、再治療の治療成功率は約50%と言われています。治療を重ねれば重ねるほど治療の成功率は下がっていくのです。(※2)

ですので、1回目の治療をいかに確実に行うかということが大切になります。感染した部分の取り残しが無いかしっかり確認できる歯科顕微鏡の設備や、細菌を含んだ唾液を治療部分に入れない環境が大事になります。

参考文献

むし歯が歯の内部の歯髄(神経)に到達して、痛みが出たり知覚過敏のように歯がしみたりする症状を歯髄炎といいます。一般的に耐えがたい痛みが出てしまいますが、まれに痛みを感じない慢性型の歯髄炎にかかられる方もおられます。

AAE(米国歯内療法学会)によると、治療部位への唾液の侵入を防ぐラバーダム防湿ができないむし歯は抜歯適応とも言われています。このことからも、唾液等の水分を妨げる防湿をしっかりすることが根管治療において重要と言えます。

1.むし歯が歯髄まで到達した場合は、根管治療になります。

2.むし歯をキレイに除去します。

3.リーマーという専用の器具で歯髄(神経)を取り除きます。

4.歯髄が入っていた空洞を綺麗に消毒し、ガッタパーチャという薬で封鎖します。

5.被せ物をするための土台を入れて歯を補強します。

6.被せ物を調整します。

7.完成した被せ物をセットして治療終了です。

むし歯や打撲などにより歯の神経が死んでしまった場合や、根管治療を途中で止めてしまって放置していた場合、あるいは過去に抜髄した歯などが、何らかの原因によって感染し、歯の根の先端(根尖)に膿が溜まった状態を根尖性歯周炎といいます。

個人差はありますが一般的に鈍い痛みや激しい痛みを伴い、膿が溜まってしまうと自然に治ることはないので早急な治療が必要となります。

1.根の先に膿が溜まると激しい痛みがあらわれます。

2.リーマーという器具を使って過去に詰めた薬剤を取り除きます。

3.状態を診て歯髄の空洞をガッタパーチャという薬で封鎖します。

4.被せ物をするための土台を入れて歯を補強します。

5.出来上がった被せ物を調整。

6.歯科用セメントでセットして治療終了。

歯の根の症状はかなりの激痛を伴いますが、実は治療の初期段階で痛みの元を除去するので、すぐに痛みが消えることが多いです。そして、痛みがなくなったからもう大丈夫と思われて、治療の途中で来られなくなる患者様がまれにおられます。

痛みの元は無くなっていますが、治療部位は仮の蓋でしか塞がれていません。万が一途中でやめてしまうと、またすぐに歯の根に膿がたまり、最悪の場合再治療が困難で抜歯となることもあります。

歯の根に関する研究では、お口の中の細菌が根の炎症を引き起こさせていることが分かっています。(※3)痛みを取るだけでなく、歯の根の中の治療を完了して被せ物をしないとまた症状が再発してしまいますので、治療終了まで通院していただけるようにお願いしています。

参考文献

この記事の編集・責任者は歯科医師の木戸星周です。

歯科医師 木戸 星周

当院では、マイクロスコープを使った精密な歯の根の治療(根管治療)を得意としています。 マイクロスコープは肉眼では見えにくい歯の内部や根管の中を拡大して目で確認しながらより精密に治療を行うための歯科用顕微鏡です。

歯の根の形は一人ひとり異なり、その形状も複雑です。通常、歯科医師はそんな根管の中を自分の経験を頼りに、手探りで治療しているといっても良いかもしれません。しかしいくら経験があるからといっても、感に頼るには限界があります。 根管の内部は真っ直ぐではありません。複雑に枝分かれしていたり、曲がっていたり、とても経験だけではカバー出来るものではありません。更にいうなら、歯の根の内部はデリケートで、細菌等が入るとすぐに感染を起こしたりもします。 少しでも感染した部分を取り残したら、そこから再度感染したり、膿が溜まったりすることも少なくありません。

口の中には常在菌がたくさんいるため、その空間で治療することで治療中に再感染してしまうこともよくある事です。ある有名な論文があります。無菌のラットと普通のラットの歯を削り、わざと歯に穴を作ります。そのまま約1ヶ月経過を観察していきます。そうすると、無菌のラットでは神経は健康なまま残っていましたが、普通のラットでは虫歯が進んでしまい、その後歯の神経が死んでしまい、根っこに膿ができるという結果になりました。つまり、無菌の状態では根っこに膿ができないと分かったのです(※3)。そのために目で確認しながら治療を行える方法として、マイクロスコープが有効な機器となってくるのです。

参考文献※3)

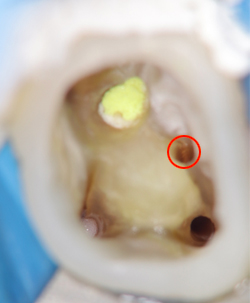

写真の図1は肉眼で見た場合の根管治療時、図2のマイクロスコープで見た場合の根管治療時の視野の違いです。赤い丸のところに小さな根管があります。このような入り口の小さな根管は、肉眼では確認出来ないことあります。しかし、マイクロスコープを使うことで鮮明に確認・処置をすることができます。

あなたなら、どちらの視野を確認しながら治療されたいですか?マイクロスコープを使うか使わないかで治療の精度がどれだけ変わるのか、この写真でお分かり頂けると思います。

図1

図2

上記のような症状でお困りの場合、マイクロスコープが有効な可能性があります。その他にも、他院で抜歯を進められたが出来る限り歯を長持ちさせたい方、抜髄(神経を抜く治療)が上手くいかず何年も歯科医院に通い続けている方、マイクロスコープが有効な可能性があります。

マイクロスコープによる治療を求めて来られる患者様の多くは、歯の根の治療に行き詰まった結果、最後に「抜きたくない」という思いで来られます。 しかし、それまでに何度も根管治療を繰り返したり、破折(中で根が折れてしまっている)するとことも少なくありません。 そうなってしまえばマイクロスコープであっても治療することは困難となります。「歯を抜きたくない」という思いが強くある場合は、なるべくお早めにご相談ください。

また、複数の根の治療が必要な患者様で、ご要望があれば歯内療法の専門医を招いて一日に複数の歯の根の精密な治療を行う「プレミアムエンド」治療もございます。お気軽にご相談ください。

アップル歯科公式Youtubeチャンネルでも、歯の根の治療について動画で解説しています。

※1)歯の破折によって歯槽骨内の歯根まで破折が及んだ症例の処置に外科的挺出を適用し、その治療経過を含めて臨床的に観察した

※2)歯根破折した歯の意図的再植

この記事の編集・責任者は歯科医師の木戸星周です。

歯科医師 木戸 星周

三宮アップル歯科

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

※日曜・祝日診療は右記診療カレンダーをご覧下さい。

アクセス・地図

公共交通機関をご利用の方へ

お車でお越しの方へ

他のエリアでもアップル歯科の治療を受けられます